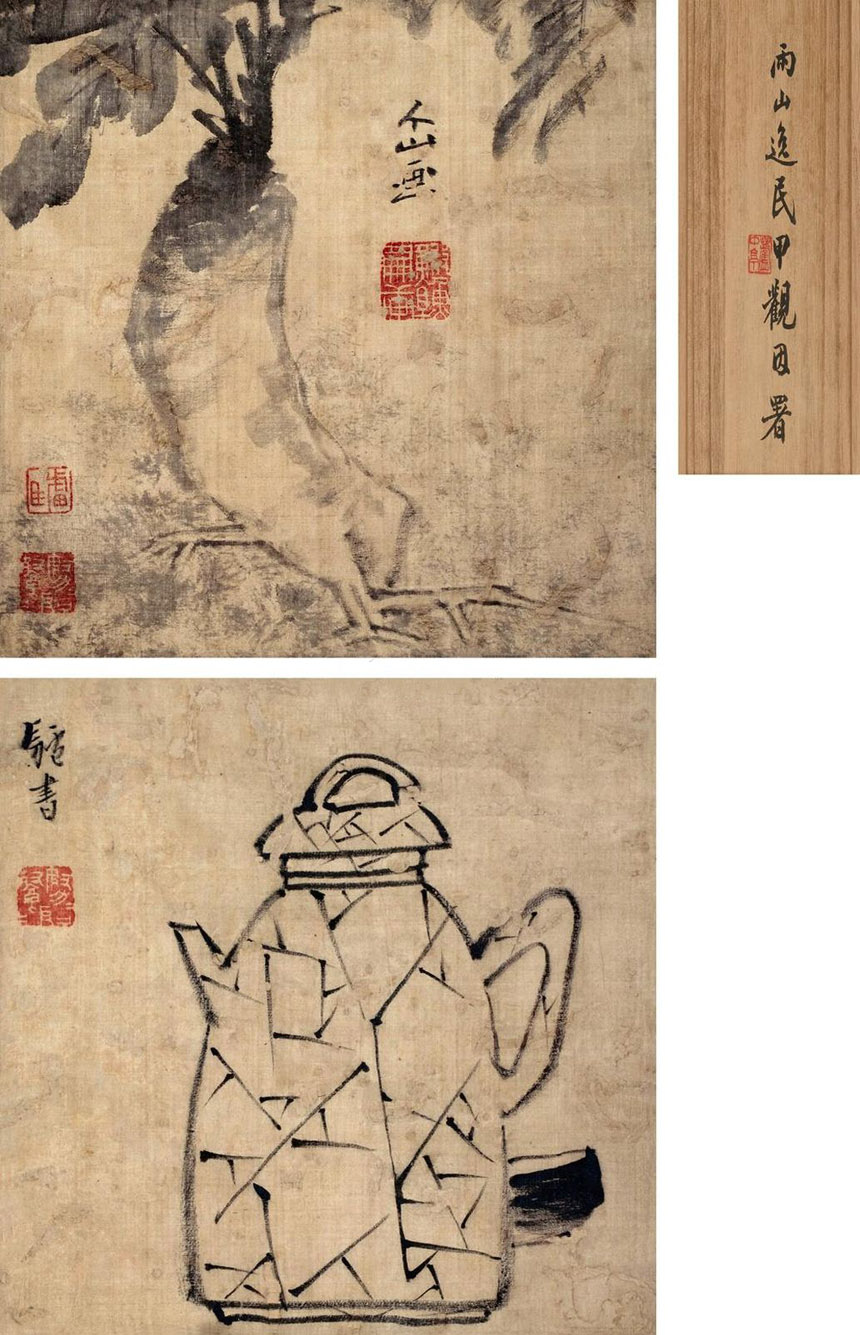

清 八大山人 《闲适图》 保利2011春拍成交价230万元

来源:转载 发布时间:2017-4-19

清 八大山人 《闲适图》 保利2011春拍成交价230万元

作品鉴赏

八大山人的孤独并不冷硬 而是闲适和散淡

文/郝科

若是抛开民族问题的话,翻开八大山人的简历还真挺羡慕的,生活过两个朝代,经历了康熙盛世,伴随着历史的脉络起起落落,最后在80岁那年因偶感风寒去世。这样的结局与元代大画家王蒙相比真是天上地下,同样是朝代更迭的时代,王蒙最后冤死狱中,八大在经历了波折之后还算是善终。在这喜忧参半的一生八大到底经历过什么,永远都是一个谜。也正因为是个谜,专家、大众才会不断的去从八大的诗画中去揣测他的精神世界,孤独、又疯又傻又哑,直到归结为他那句流传下来的题画诗:“墨点无多泪点多,山河仍是旧山河。横流乱世杈椰树,留得文林细揣摹。”这一流传也让八大彻底成为了一名会画画的、悲伤的和尚。

而这位被认定为浑身装满泪腺的苦情角色、遗民画家的代表,本名叫朱耷,并不是如初见其名时头脑里瞬间反应出的:“八个闲云野鹤的世外高人”。

也许是和看多了《鹿鼎记》之类的清宫剧有关系,总觉得在八大绘画创作的鼎盛期,他一定不是全然讨厌这个日渐强大的异族王朝的。在八大从少年成长成青年的差不多十年间,正逢明末最混乱的时期。每个王朝的没落都呼应着世间的人情冷暖、善恶美丑,这几年也必定是八大叛逆的性格塑造时期,早期的贵族教育以及家族系统在瞬间分崩离析,这不仅仅是生活上的窘境,更是价值观上的一次重大打击。这种环境的突变也注定会迫使八大尽快做出人生的选择,要么附会要么和过去的生活决裂,八大显然选择了后者。

众所周知,在清朝入关初期(也是八大生活的时期),文字狱盛行,它就像一把悬梁的剑一样,时时刻刻扼制着自由思想的弥漫,这是一个王朝想在政治、经济上取得成功的必经之路,生活在这个时期的八大既无出仕的可能,也无法去正面讥讽这个与汉人、遗民处处为敌的新王朝,所以在八大漫长的艺术生涯中,他一直在平衡这种关系,自己和现实世界的关系,在八大看来,生活在新王朝的他始终是个被遗弃的人,是个精神世界里的流浪儿,这种被隔离使他愤懑,但是他选择了反抗而并不是幽怨,这种隐藏至深的精神特质也使他区别于一些始终哀怨婉约遗民艺术家,那是一种积极的孤独感而并非是一味的抱怨。

具体到绘画上,八大的孤独感似乎只有在大面积的留白中才能表现的更加透彻。如在《鱼石图》等作品中,冷冷的“白”既是溢满宣纸的清水,也是高傲的鱼翻向天空的白眼。但硬要说这种孤独是被国仇家恨所压榨出的宏观冷漠的话,也是对八大的一种偏颇的误解。相比仇恨和悲伤来说,八大的孤独显得并不冷硬,而是带着自我调侃意味的闲适和散淡。看看他画中那些垂目的飞禽,养神的肥猫等等,坐在由留白簇拥出的墨色上,映射着变幻中孤独的不同造化:一次放空或一次溢满,一次生病或一次痊愈等,孤独的下潜是“子非鱼安知鱼之乐”的自我消遣,也是独坐陋室而化身室外的神游。当八大笔下那些拟人化的花鸟鱼虫,孤单却异常倔强穿越过三个多世纪,艺术家的笔下孑然也并非是一段被“悲伤”涂抹过的亡国史所能概括的。

(来源:《东方艺术·大家》)

作品资料

作者 八大山人

尺寸 30×30cm×2

估价 RMB 600,000-800,000

成交价 RMB 2,300,000

专场 中国古代书画

拍卖时间 2011-06-05

拍卖公司 北京保利国际拍卖有限公司

拍卖会 2011年春季拍卖会

题识:驴书。

钤印:鰕篇轩、驴、努力加餐饭

题识:个山画。

钤印:鰕篇轩、驴、努力加餐饭

说明:长尾甲题盒,带盒

感谢阴山工作室提供资料

会员名

点评内容

发表时间

关于我们 - 版权声明 - 帮助(?) - 联系我们 - 友情链接 - 地图

版权所有 CopyRight 2011-2025 枫荣美术网 www.fonron.com

粤ICP备13068358号